EVENT

2025.09.18に開催された地域版人的資本経営コンソーシアム(名古屋会場)のレポートを公開します

2025年9月18日、名古屋で地域版人的資本経営コンソーシアムが開催されました。今回のテーマである「従業員に選ばれる企業となるための経営・人事施策」のもと、株式会社サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏、筒井工業株式会社 代表取締役社長 前島靖浩氏が登壇。経営戦略に紐づく人材戦略、従業員エンゲージメントを核にした採用・育成・定着の実例を共有しました。参加者による質疑応答と意見交換会を通じて、解決のヒントを持ち帰る場となりました。

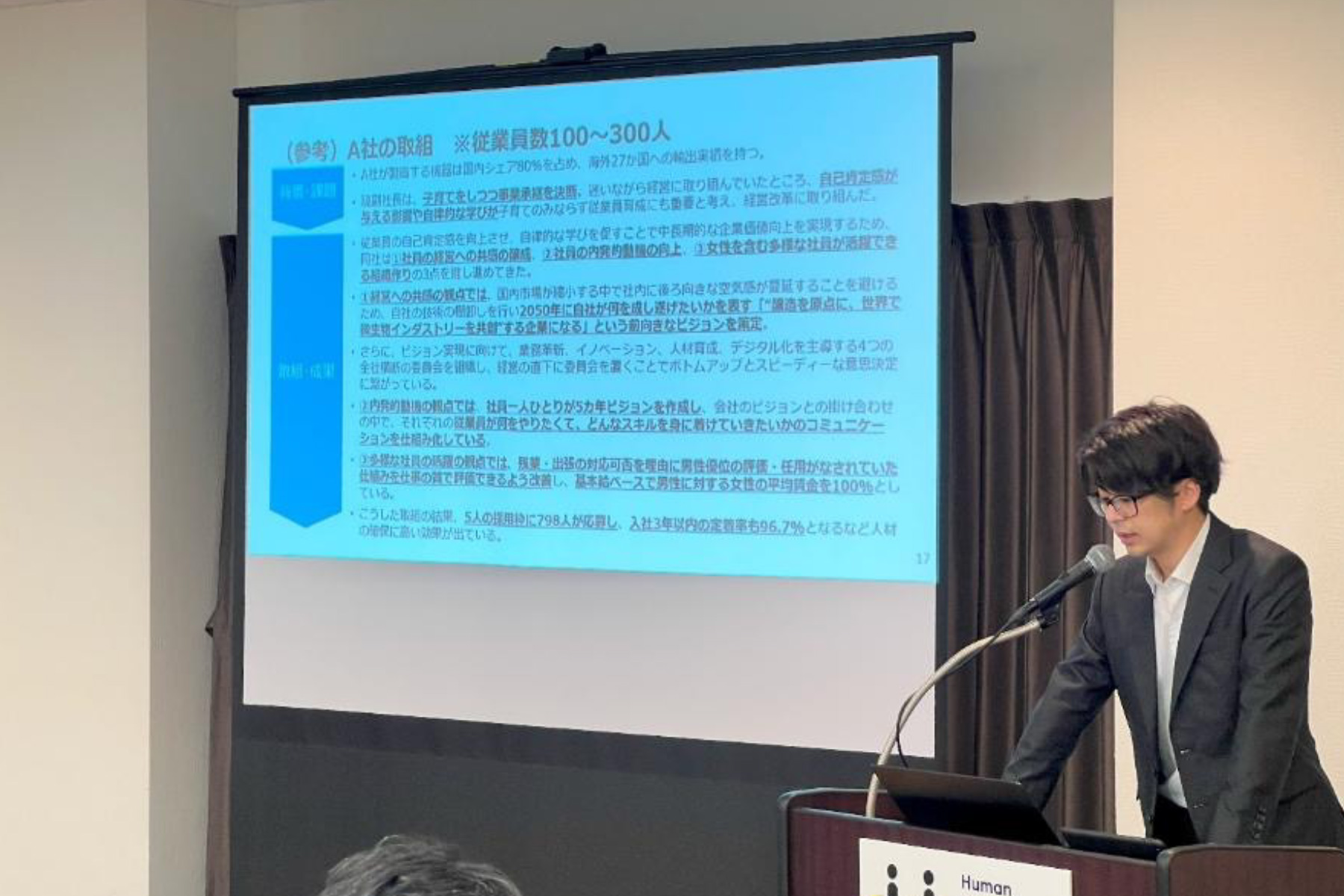

「中堅・中小企業こそ、人的資本経営の実践で“選ばれる企業”に」中部経済産業局 伊藤氏

開会挨拶で中部経済産業局 地域経済部長 伊藤浩行氏は「労働人口の減少に伴い、企業では人材不足が大きな経営課題」と改めて問題提起しました。経済産業省としては、先進企業の事例共有・会員企業によるワークショップ・投資家との対話など、中長期的な人的資本経営の取組を推進していることを紹介。今年度は、中堅・中小企業への認知拡大に努めていることに触れ、「地域の中堅・中小企業こそ、人的資本経営の理解を深め、積極的な実践が重要」と強調し、本セミナーの意義を示しました。

「“従業員エンゲージメント”の向上が人材不足の打開策に」経済産業省 川久保氏

経済産業省 川久保俊氏は、年々深刻化する人手不足の現状をデータに基づき解説。人材を使えばなくなる「資源」ではなく、「資本」として捉える人的資本の考え方により、「人材の力を最大限に引き出すことが、中長期的な企業価値の向上につながる」と提言。さらに、経営戦略・人材戦略を連動させるうえで、従業員の活気や仕事への熱中度を高める「従業員エンゲージメントの向上」が打開策になると述べました。

また、「世界平均では従業員エンゲージメントが高い従業員の割合は21%に対し、日本は7%」というデータを紹介。日本企業においても従業員エンゲージメントの向上が急務であることを示唆しました。特に、従業員エンゲージメントの向上にはマネージャーが重要な役割を果たすのに対し、エンゲージメントの高いマネージャーの割合が3割に満たないことを紹介。マネージャーに対する従業員エンゲージメントの向上の必要性を呼びかけました。

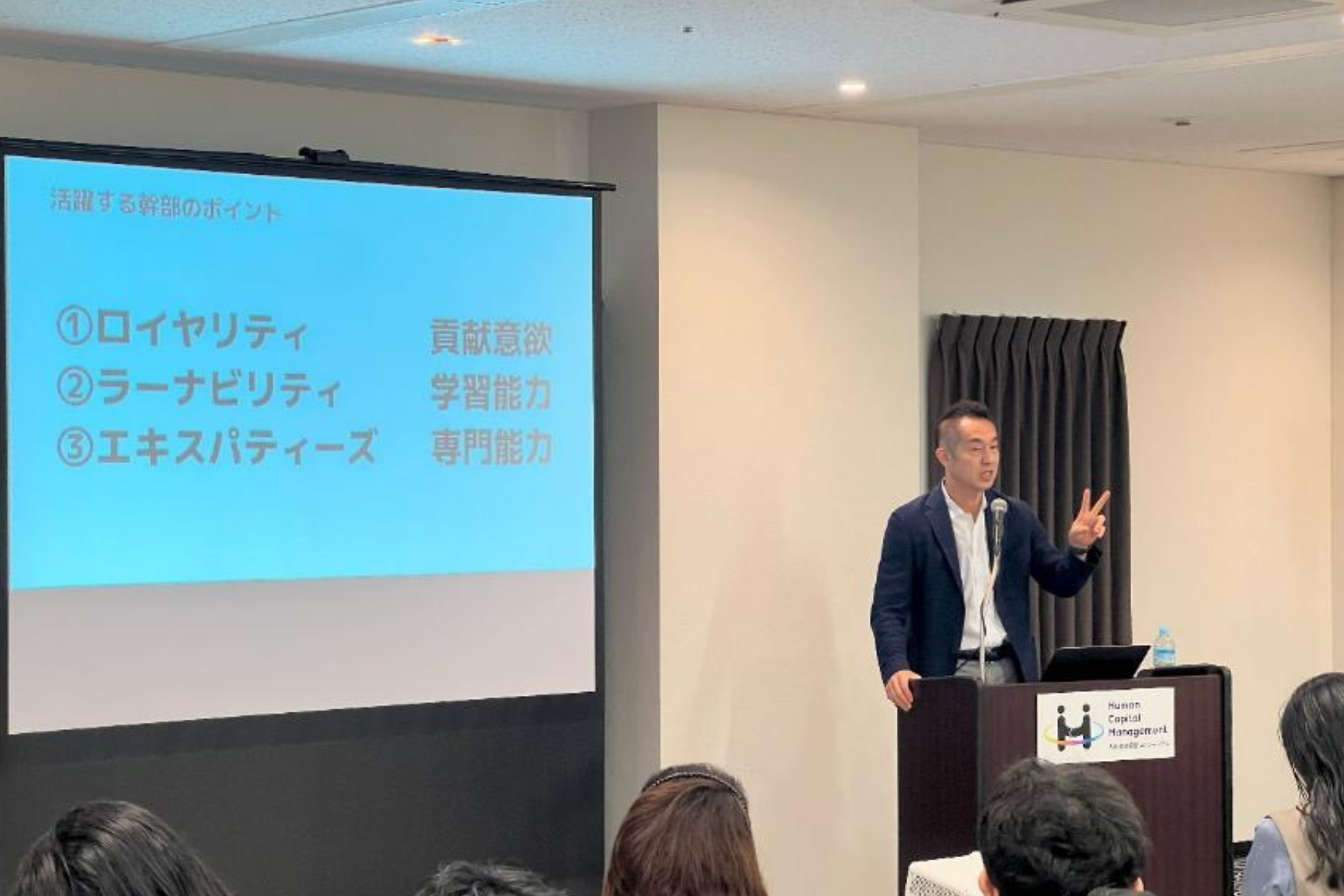

「経営戦略と人事戦略を連動し、スキルだけでなく“共に働きたい人”を採用する」株式会社サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山氏

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山哲人氏は、同社の急成長期を振り返り「大量採用に伴い、離職率の増大を招いた」と明かしました。苦い経験から、経営戦略と人事戦略を連動させ「短絡的な実力主義ではなく、“人を大事にする”中長期的な人事方針へと転換した」と紹介。「専門能力・スキルだけではなく、貢献意欲・学習能力を踏まえて“共に働きたい人を集める”ことが重要」と熱を込めて語りました。

同社では毎月、全社員への簡潔なアンケートを実施。実名での調査結果をもとに、役員会への報告と重要な意見の本人へのフィードバックを行い、社員のエンゲージメントの向上に努めています。採用時のポイントとしては、期待値を上げすぎず下げすぎない「期待値コントロール」の必要性を説明。自社の独自性を言語化し、強みを明らかにすることで企業規模に関係なく採用力が高められることを示しました。

「“働きがい改革”が生む好循環。信頼できる環境づくりで人材不足を打破」筒井工業株式会社 代表取締役社長 前島氏

愛知県で粉体塗装を行う筒井工業株式会社。代表取締役社長 前島靖浩氏からは、中堅・中小製造業ならではの人材育成・コミュニケーション技術について共有しました。同社は、わずか7年前には「3年以内の離職率67%に達し、現場は疲弊。会社存亡の危機にまで陥った」と振り返ります。

危機的状況の中、前島氏自らがコミュニケーション技術であるコーチングを習得し、社員の自主性・主体性を尊重する「働きがい改革」を実施。社員の心理的安全性を高め、失敗から学習できる人間関係を構築しました。現在は「3年以内の離職率7%」にまで改善。さらに、採用・人材開発・広報など「社員が主体となる30以上のプロジェクトが自走中」と明かし、「社員がイキイキと働く職場は外部から見ても価値があり、採用にもつながる」と真摯に語りかけました。

エンゲージメントに関する質疑応答・意見交換会

講演後、曽山氏と前島氏が再登壇し、参加者の質問に回答しました。「中長期目線での人材育成について」という質問には、前島氏が若手社員に寄り添うことの重要性に言及。「若手社員が定着し、戦力として成長することが企業としての差別化につながる」と述べました。

「エンゲージメントサーベイを活用し、やりっぱなしを防ぐには」という質問には、曽山氏から「何のために調査を行うのか、目的を明確にすること」と回答。成果の定義付け、短時間でも持続的に活動を行うといった運用など、具体例を交えてアドバイスを行いました。ほかにも「経営層に意識改革をもたらすには」「管理職の負担を軽減するには」といった問いに、両氏の知見を活かした対応策を示しました。

後半はテーブルごとに意見交換会を実施。参加者が「若手の採用と定着」「世代間ギャップの解消」「プロフェッショナル人材の育成」など人的課題と取組のキーワードを付箋に書き出して可視化し、活発な議論が展開されました。全体総括では「エンゲージメントを高める取組として“ユーモア担当”を設けている」「会社の成長に伴い、リーダー同士、また部署間のコミュニケーションが必要不可欠」などの意見が紹介されました。曽山氏と前島氏からのコメントで学びを深めました。

「現代は“資金”ではなく“人”が資本となる時代」経済産業省 今里氏

閉会挨拶で経済産業省 今里和之氏は「人手不足である現在、中小企業において人材を共に成長できる仲間と位置づけ、“人材は企業価値向上のための「資本」とする”人的資本経営の考え方は重要性を増している」と明言。人的資本経営の実現に向けて経営方針を明確にし、企業間で課題を共有することで「新たな一歩を踏み出すことができる」と訴えかけました。

経済産業省としても、中堅・中小企業と連携し、地域に寄り添いながらサポート体制を充実させ、地域経済の活性化につなげていくことを強調し、本プログラムを締めくくりました。